幼い頃にあった筈のプリミティブな愛好や憧れがとても素直に表現されているキュートでどこか懐かしい匂いのする作品でした。

人が大人になるにつれて失っていく、「とにかく好きな物の近くにいたい!」、「その存在に迫りたい!」というような衝動性、そしてそれに身を委ねられる真っ直ぐで奔放な行動力。

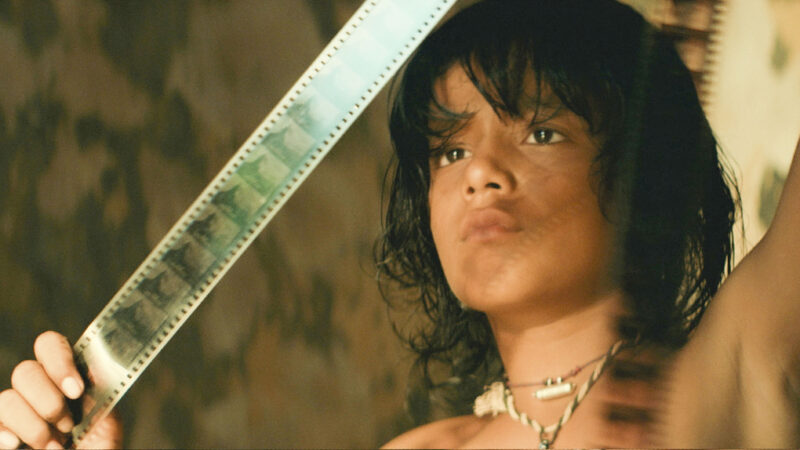

その二つを全編に渡って炸裂させているサマイの姿には、かつて自分の中にもあった輝きを見て

いるようでとても眩しく、愛おしい思いに満たされました。

友達と協力してバイクに乗っているシーンのようなごっこ遊びをする様はキュートさが爆発していて悶絶モノの微笑ましさでしたし、マッチの空き箱の絵を使ってストーリーを組み立てるシーンには似た遊びから始まった自分の創作の原体験が思い起こされてなんだか妙に懐かしい気分に。

思い返すと、幼い頃はお金や物が手に入らない代わりに想像力を駆使して世界を無限に拡張出来ていたように思えます。

理屈やプロセスなどはすっ飛ばして、際限なく飛躍する軽々としたイマジネーション。

知識や常識、かくあるべきという理想が蓄積されていく内に少しづつ失っていった自由の眩さが廃墟に作られた粗雑で小さなシアターには満ち満ちていて、画質も悪ければ音も無い、足らぬを数えたらキリが無さそうな環境の中で達成の歓声をあげる子供達の純真さが、半端に大人になった自分にはひどく羨ましく思うのでした・・・。

本作は原題「Last Film Show」とあるように、映画館がフィルム映写から現在のデジタルシネマに移行していくちょうど狭間の時代のお話でもあります。

世界的にデジタルシネマへの移行期は2005~6年ごろなので劇中9歳のサマイは現代なら20台後半という事になります。私も現在27歳なので、サマイとはほぼ同世代。

そんな彼の幼年期の終わりと、フィルム時代の終焉が呼応して行く終盤の展開は画面を飛び出して私自身の人生とも呼応するようでとても味わい深いものがありました。

私が映画好きを自称するようになってからもう随分と経ちますが、その始まりには母の存在があります。

劇中のお父さんのように、私の母もよく手が出る人で機嫌の悪い日などは随分怯えて暮らしたものですが、そんな母がご機嫌な日に連れて行ってくれる娯楽が映画でした。

とはいえ、母が選ぶ映画はいつも、母が見たい映画で私や兄弟を連れていくのはついでという感は否めませんでしたが、「ロード・オブ・ザ・リング」や「スパイダーマン」、「ハリーポッター」、「パイレーツ・オブ・カリビアン」など洋画贔屓&完全字幕派だった母のお陰で幼い頃から当たり前のように字幕で洋画を観る素養が備わったのでその点には非常に感謝をしています。

育つ間に幾度も衝突し、今も微妙な間柄の母のことを思い出しながら観た本作は、懐かしく愛おしいながらも、どこか切ない余韻のようなものも感じました。

最後に母と映画館に行ったのは、「コンスタンティン」だったなぁ。初めて映画館でアルバイトを始めた時、薄暗い映写室にとってもワクワクしたなぁ。

などと自分の映画好き人生を振り返る、ちょっと感情の忙しい映画体験でした。